- 2024/12/21

- セミナー

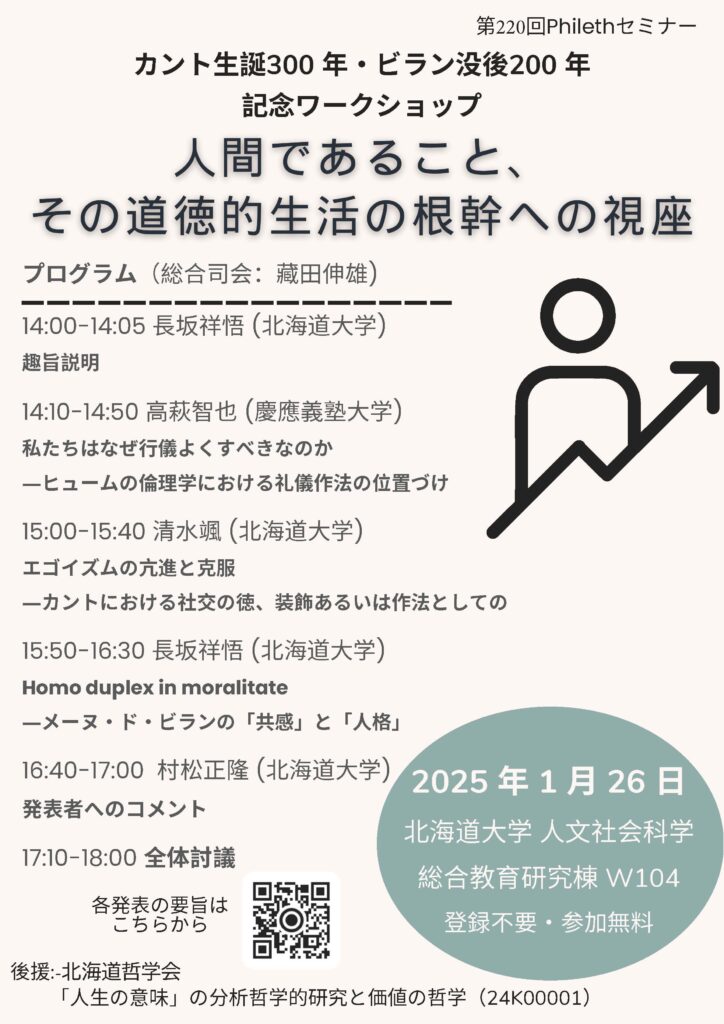

カント生誕300年・メーヌ・ド・ビラン没後200年記念ワークショップ(2025 1/26)

第220回Philethセミナー

人間であること、その道徳的生活の根幹への視座

日時 : 2025年1月26日(日)

場所 : 北海道大学(人文社会科学総合教育研究棟 W104)

予約不要・参加無料

登壇者(敬称略)

高萩智也(慶應義塾大学)

清水颯(北海道大学)

長坂祥悟(北海道大学)

プログラム

14:00-14:05 趣旨説明 長坂祥悟(北海道大学)

14:10-14:50 高萩智也(慶應義塾大学)

私たちはなぜ行儀よくすべきなのか

―ヒュームの倫理学における礼儀作法の位置づけ

15:00-15:40 清水颯(北海道大学)

エゴイズムの亢進と克服

——カントにおける社交の徳、装飾あるいは作法としての

15:50-16:30 長坂祥悟(北海道大学)

Homo duplex in moralitate

——メーヌ・ド・ビランの「共感」と「人格」

16:40-17:00 発表者へのコメント 村松正隆(北海道大学)

17:10-18:00 全体討議

後援: 「人生の意味」の分析哲学的研究と価値の哲学(24K00001)

【概要】

私たちは普段から、道徳を気にしている。守るべき規則、発揮するべき徳、不正への非難を熟考するときだけでなく、日常の何気ない会話の中でさえ、たとえ意識されずとも、私たちは生活の中で、道徳的に振る舞おうと気遣っているはずだ。では、私たちの道徳的生活の根幹にあるものは何であろうか。規則を守ること、礼儀正しくあること、すなわち「規律」や「合理性」だろうか。いや、私たちを道徳的生活へ誘うのは悲しむ他者への「同情」、不正への「憤り」などの情動の力なのかもしれない。はたまたこれら全てだろうか。いずれにせよ、私たちの道徳的な生き方の根幹を探ることは必ずしも単純ではない。この複雑さは、私たちが人間であるという揺るぎない事実に起因している。実際に哲学者たちは、人間がもつ諸能力、さらに言えば人間であるという根本条件(制約)への慧眼と共に、私たちにとっての道徳がどういうものか、どういうものであるべきかを探究してきた。この探究には、「人間の学」という問題圏が横たわっている。

そこで本ワークショップでは「人間の学」を一つのテーマに、17~19世紀のコンテクストに立ち返って、私たち人間の道徳性とは一体何であるのかという問題を再考する。取り扱うのは、今年生誕300周年を迎えたドイツの哲学者イマヌエル・カント、また同時に没後200周年を迎えた、フランスのカントとも呼ばれるメーヌ・ド・ビラン、そしてこの二人に影響を与え、人間本性と道徳の問題を考える決定的なポイントになったデイビット・ヒュームの三者である。この三者の視点から道徳性の根幹を見つめる試みは同時に、(とかくその研究が相互に分割されがちな)ドイツ・フランス・イギリスにおける近代哲学の興隆を支えた視点を横断し、巨視的視点から西洋啓蒙思想、ひいては現在の私たちの道徳的生活を見つめなおす試みとなるであろう。

【要旨】

私たちはなぜ行儀よくすべきなのか

―ヒュームの倫理学における礼儀作法の位置づけ―

高萩智也(慶應義塾大学ほか非常勤講師)

ヒュームは『人間本性論』第三巻において、彼自身が「行儀の規則」と呼ぶものを分析している。この「行儀の規則」は、マナーや礼儀作法、エチケットといった社会規範を指し、ヒュームによれば、それらは社交、すなわち人々の円滑な交流を促進するために遵守されるべきものとして人間社会に存在している。この分析は、一見すると「私たちが行儀よく振る舞うのは、社会の中で他人とうまく付き合うためである」という常識的な見解を述べているだけのようにも見える。しかし実際には、ヒュームは「行儀の規則」に対して重要な道徳的意義を見出している。林誓雄が指摘するように、人々が行儀よく振る舞う社会では交流が活発になり、そのことによって社会の構成員の徳が涵養される。本発表では、この見解をさらに推し進め、「行儀よくすることなしには、人は道徳判断を下すことができない」という結論に至る。つまり、ヒュームにとって礼儀作法やマナーは、人間の道徳的営為が成立するための可能性の条件そのものなのである。

エゴイズムの亢進と克服

―カントにおける社交の徳、装飾あるいは作法としての―

清水 颯(北海道大学)

カントの道徳性は、自己愛などの私的な感情・欲求を制限し、理性によって道徳法則を立法し、それによって自己を規定するという自律に支えられている。人間は感性的存在者として、自己愛に基づいて自分の幸福を求めてしまう存在である。それゆえ、「エゴイズム」は、「とどまることなく亢進し続ける」ともいわれる。さて、我々はこの飽くなきエゴイズムとの戦いの中で、自己を律し続けることが要求されているわけだが、カントはそれをただ個人に押し付けたにすぎないのだろうか。そうとも言い切れない。カントは『人間学』において、社会の中で互いのエゴイズムを隠し(これも他者からよくみられたいという自己愛に動かされる)、みせかけの交際作法で着飾ることで、「次第にその徳が実際に目覚める」と述べる個所がある(Ⅶ: 151)。カントは『徳論』で、これを「社交の徳」と呼ぶ(Ⅵ: 473)。つまり、社会の中で自己愛をひた隠して礼儀正しく振る舞い、徳があるかのようにみせかける装飾が、エゴイズムの克服、ゆくゆくは徳の心構えを引き起こす可能性があるのだ。

Homo duplex in moralitate

―メーヌ・ド・ビランの「共感」と「人格」―

長坂祥悟(北海道大学)

メーヌ・ド・ビランの哲学の核心には、「二重の人間(homo duplex)」という人間存在の捉え方があります。人間は感覚や情念に影響される受動的な存在であると同時に、自らの能力を発揮できる能動的な存在でもあります。この二重性を持つ〈私〉の在り方を、ビランは「内奥感の原初的事実」として捉えました。さらに、ビランは道徳性もこの二重性に基づいて理解します。人間は生まれながらに「共感」する存在ですが、この共感は感覚的で有機的な作用であり、それ自体は道徳的ではありません。その一方で、共感によって他者と根源的に関係づけられます。むしろこのことが、〈私〉が自らの情念や共感そのものを抑制し、その結果「人格」を形成することにつながります。このように、共感を基盤としながら自らを律する〈私〉がビランの考える道徳的な存在であり、それは「共感する人格」とも言えるでしょう。